○利府町国民健康保険税条例施行規則

平成14年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町国民健康保険税条例(昭和34年利府町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則38・旧第2条繰下・一部改正、平20規則17・旧第3条繰上・一部改正、平25規則8・平30規則26・一部改正)

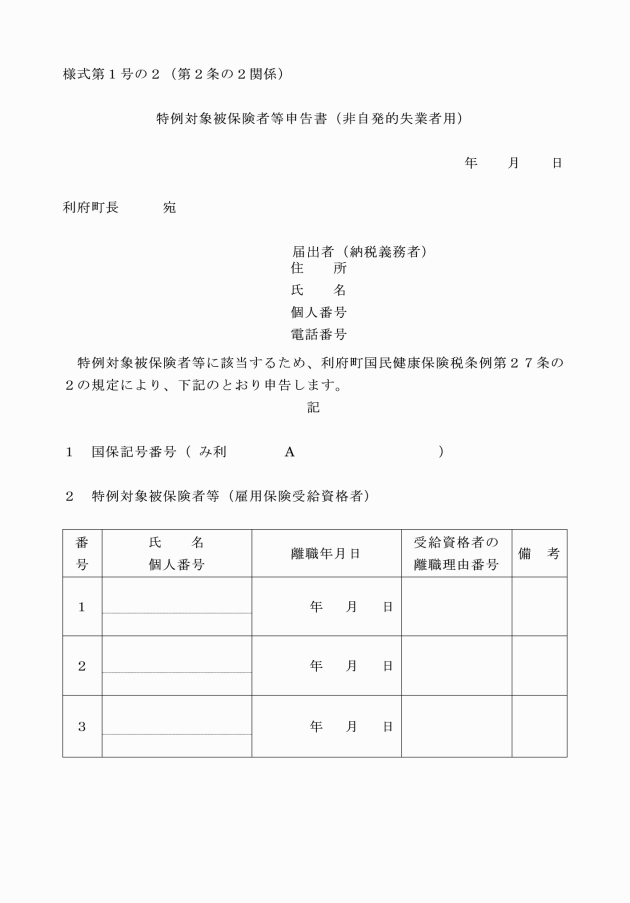

(平30規則26・追加)

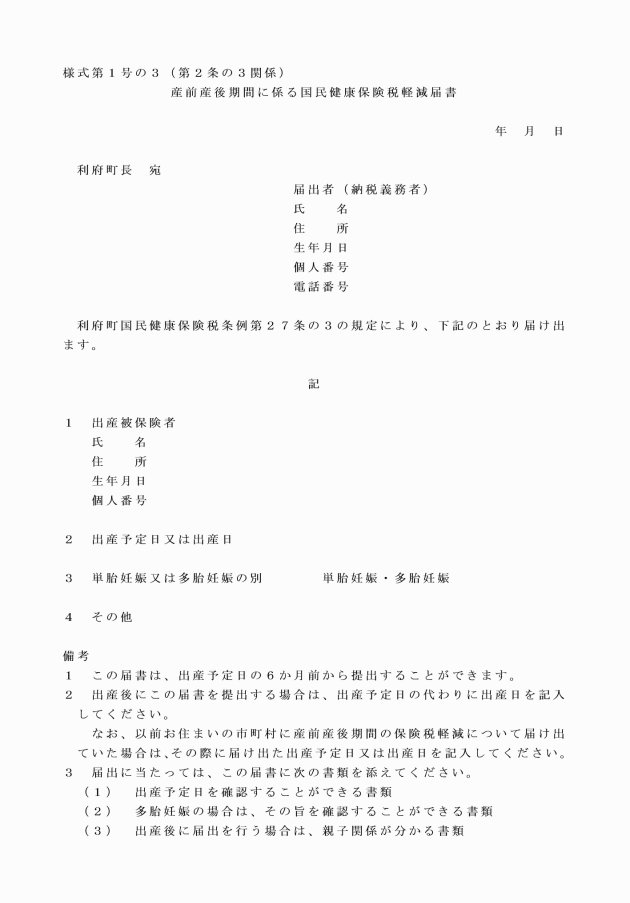

(出産被保険者に係る届書)

第2条の3 条例第27条の3第1項に規定する届書は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届書(様式第1号の3)とする。

(令5規則40・追加)

(平14規則38・旧第3条繰下・一部改正、平20規則17・旧第4条繰上・一部改正、平25規則8・平30規則26・平31規則11・令7規則26・一部改正)

2 前項の規定にかかわらず、既に納期限が到来している国民健康保険税及び既に納税されている国民健康保険税については、減免しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平14規則38・旧第4条繰下、平20規則17・旧第5条繰上・一部改正、平25規則8・平31規則11・一部改正)

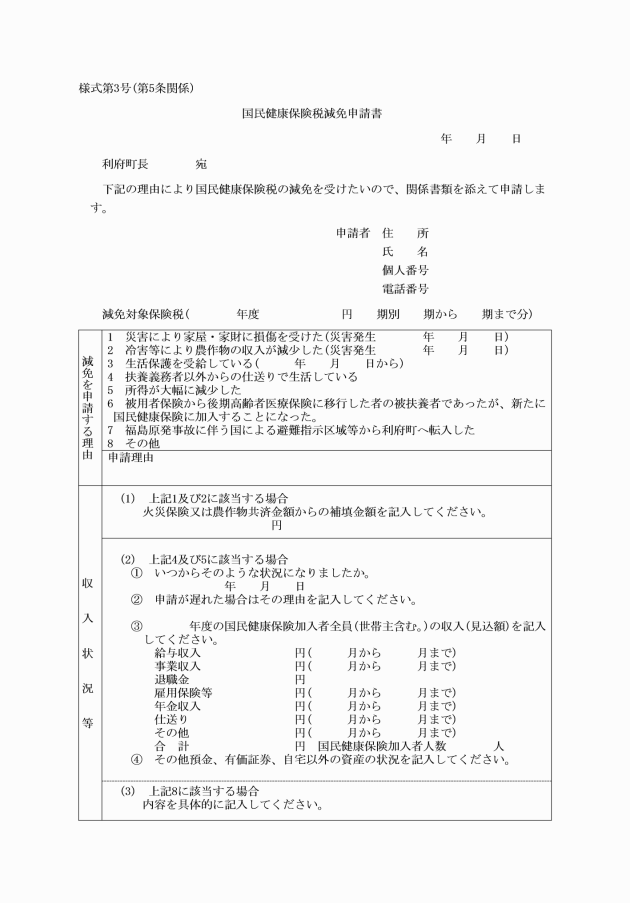

2 前項の国民健康保険税減免申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 被災証明書等災害状況の確認できる書類

(2) 給与証明書等の確認できる書類

(3) その他申請事由を証明する書類

(平14規則38・旧第5条繰下・一部改正、平20規則17・旧第6条繰上・一部改正、平25規則8・平27規則15・一部改正)

(平14規則38・旧第6条繰下・一部改正、平20規則17・旧第7条繰上・一部改正)

(平14規則38・旧第7条繰下・一部改正、平20規則17・旧第8条繰上・一部改正)

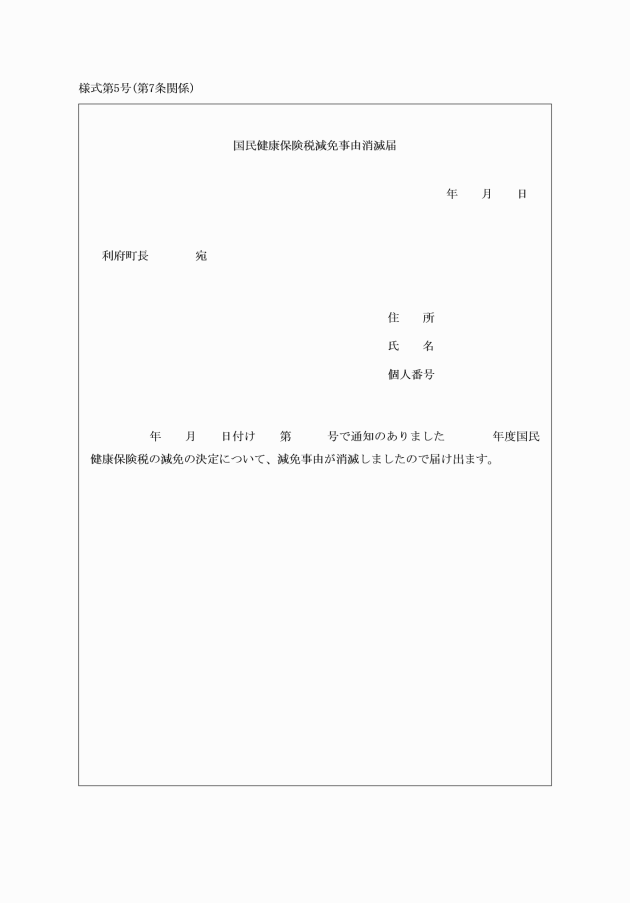

(減免の取消し等)

第8条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた者が、偽りの申請その他不正の行為によって減免を受けたときは、その減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、その理由を示して文書により、当該取消しを受けた者に通知しなければならない。

3 第1項の取消しを受けた者からは、その取消しに係る国民健康保険税を徴収する。

(平14規則38・旧第8条繰下、平20規則17・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、利府町国民健康保険税条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平14規則38・旧第9条繰下、平20規則17・旧第10条繰上)

附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年7月7日から施行する。

附則(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成21年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成25年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則別表第8項及び第9項の規定は、平成25年度分以後の国民健康保険税に適用し、平成24年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成26年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の利府町国民健康保険条例施行規則は、平成26年度分以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則は、平成27年度分以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則は、平成28年度分以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則は、平成29年度分以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成29年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則は、平成29年度分以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。

附則(平成30年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則は、平成30年度分以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則は、平成31年度分以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定による様式第1号は、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。

附則(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

附則(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和5年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定による様式第2号は、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。

附則(令和5年規則第40号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和6年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町国民健康保険税条例施行規則の規定によるものとみなす。

別表(第4条関係)

(平14規則38・平20規則17・平25規則8・平26規則5・平27規則24・平28規則21・平29規則4・平29規則12・平30規則26・平31規則11・令2規則31・令3規則10・令4規則7・令5規則8・令6規則23・令7規則9・一部改正)

対象となる場合 | 減免の額等 | |

1 災害により納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有する家屋又は家財について、その家屋又は家財の価格の10分の3以上の額(保険金損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)の損害を受け、かつ、当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 損害の割合が10分の5未満のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が500万円以下である場合 各納期ごとの税額の2分の1に相当する額 | |

損害の割合が10分の5未満のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合 各納期ごとの税額の4分の1に相当する額 | ||

損害の割合が10分の5未満のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が750万円を超える場合 各納期ごとの税額の8分の1に相当する額 | ||

損害の割合が10分の5以上のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が500万円以下である場合 各納期ごとの税額の全額 | ||

損害の割合が10分の5以上のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合 各納期ごとの税額の2分の1に相当する額 | ||

損害の割合が10分の5以上のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が750万円を超える場合 各納期ごとの税額の4分の1に相当する額 | ||

2 冷害等による納税義務者等の農作物の損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物の収入額の合計額の10分の3以上の額で、かつ、当該納税義務者等の前年中の合計所得金額(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。)が1,000万円以下の場合 | 当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が300万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の全額 | |

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が300万円を超え400万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の10分の8に相当する額 | ||

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が400万円を超え550万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の10分の6に相当する額 | ||

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が550万円を超え750万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の10分の4に相当する額 | ||

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が750万円を超える場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の10分の2に相当する額 | ||

3 納税義務者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等を受けている場合 | 各納期ごとの税額の全額 | |

4 納税義務者等が生活困窮のため私的な生活の扶助を受けている者で、生活保護法による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる場合 | 各納期ごとの税額の全額 | |

5 前年の合計所得金額が500万円以下の納税義務者等で、事業の廃止、失業その他の事由により当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少し、かつ、生活が著しく困難であると認られる場合 | 当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が100万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額 | |

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の2に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が300万円を超える場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の1に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が100万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の8に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が300万円を超える場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の2に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が100万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の全部に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の8に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額 | ||

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少したときで、かつ、前年の合計所得金額が300万円を超える場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額 | ||

6 納税義務者等が少年院、刑務所、その他これに準ずる施設に収容され給付制限を受ける場合 | 各納期ごとの税額の全額 | |

7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく後期高齢者医療保険の被保険者が、被用者保険被保険者(第2号アからオまでに掲げる被保険者をいう。)から後期高齢者医療の被保険者に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険法(昭和33年法律第193号)の規定に基づく国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)で、次のいずれにも該当する場合 (1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である場合 (2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく後期高齢者医療保険の被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった場合 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づく健康保険の被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者及びオに規定する者を除く。) イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定に基づく船員保険の被保険者 ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員 エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定に基づく私立学校教職員共済制度の加入者 オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。) | 旧被扶養者を含む世帯が条例第26条各号に規定する世帯に該当しない場合 各納期ごとの税額のうち旧被扶養者に係る所得割額の全額、旧被扶養者に係る均等割額の2分の1に相当する額及び旧被扶養者のみで構成する世帯に係る平等割額の2分の1に相当する額 | 均等割額及び平等割額を減免する期間は、旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までとする。 |

旧被扶養者を含む世帯が条例第26条第3号に規定する世帯に該当する場合 各納期ごとの税額のうち旧被扶養者に係る所得割額の全額、同条に規定する減額を行う前の旧被扶養者に係る均等割額の10分の3に相当する額及び同条に規定する減額を行う前の旧被扶養者のみで構成する世帯に係る平等割額の10分の3に相当する額 | ||

旧被扶養者を含む世帯が条例第26条第1号及び第2号に規定する世帯に該当する場合 各納期ごとの税額のうち旧被扶養者に係る所得割額の全額 | ||

8 旧被扶養者のみで構成されている世帯で、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第10項第1号に規定する特定継続世帯に該当する場合 | (1) 条例第26条第3号に規定する世帯に該当する場合 平等割額の減額前の額の10分の1に相当する額 | 平等割額を減免する期間は、旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までとする。 |

(2) 条例第26条各号に規定する世帯に該当しない場合 平等割額の10分の2.5に相当する額 | ||

9 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震をいう。以下同じ。)の発生時において、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域に住所を有していた者又は旧避難指示区域等に住所を有していた者が利府町に転入し、利府町国民健康保険の資格を有した場合 | (1) 帰還困難区域から転入した場合又は旧避難指示区域等(平成28年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く。)から上位所得層でない者が転入した場合 令和7年度相当分の税額の全額 | |

(2) 平成28年中に指定が解除された旧避難指示区域等から上位所得層でない者が転入した場合 令和7年度相当分の税額の半額 | ||

備考

1 「災害」とは、震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害をいう。

2 「冷害等」とは、冷害、凍霜害、干害等による自然災害をいう。

3 「合計所得金額」とは、世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国民健康保険加入者の所得を合算した金額をいう。

4 「合計所得見込額」とは、町長が別に定めるところにより算出した金額をいう。

5 「帰還困難区域」とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原子力措置法」という。)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示(以下「本部長指示」という。)により帰還困難区域として設定されている区域をいう。

6 「旧避難指示区域等」とは、本部長指示により緊急時避難準備区域、計画的避難区域、警戒区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は特定復興再生拠点区域に指定されていた区域で、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(原子力措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が指定した特定避難勧奨地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(福島県田村市の一部、福島県双葉郡川内村の一部及び福島県南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(福島県双葉郡楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(福島県双葉郡葛尾村の一部、福島県双葉郡川内村の一部、福島県南相馬市の一部、福島県相馬郡飯舘村の一部、福島県伊達郡川俣町の一部、福島県双葉郡浪江町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(福島県双葉郡双葉町の一部、福島県双葉郡大熊町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(福島県双葉郡葛尾村の一部、福島県双葉郡大熊町の一部、福島県双葉郡双葉町の一部及び福島県双葉郡浪江町の一部)及び令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(福島県相馬郡飯舘村の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)の区域をいう。

7 「上位所得層」とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。

8 減免の対象となる場合が2以上に該当する場合にあっては、減免の額の大きい方を適用する。

(令7規則26・全改)

(平30規則26・追加、令3規則37・一部改正)

(令5規則40・追加)

(令7規則26・全改)

(令7規則26・全改)

(令7規則26・全改)

(令7規則26・全改)

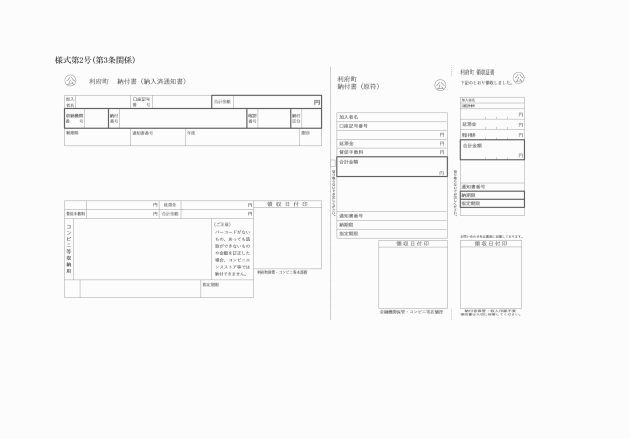

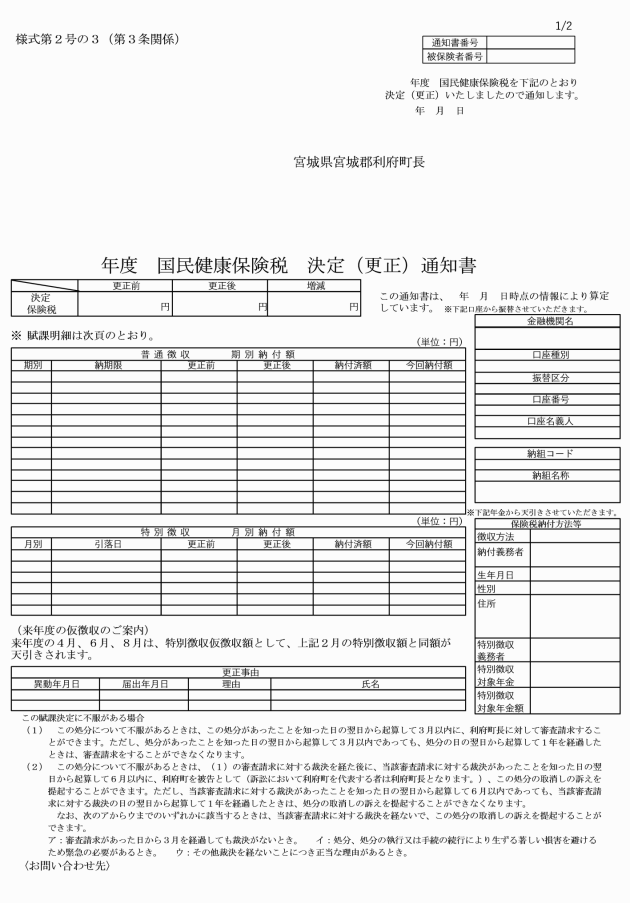

(平14規則38・旧様式第3号繰下・一部改正、平18規則7・一部改正、平20規則17・旧様式第4号繰上・一部改正、平29規則4・令3規則37・一部改正)

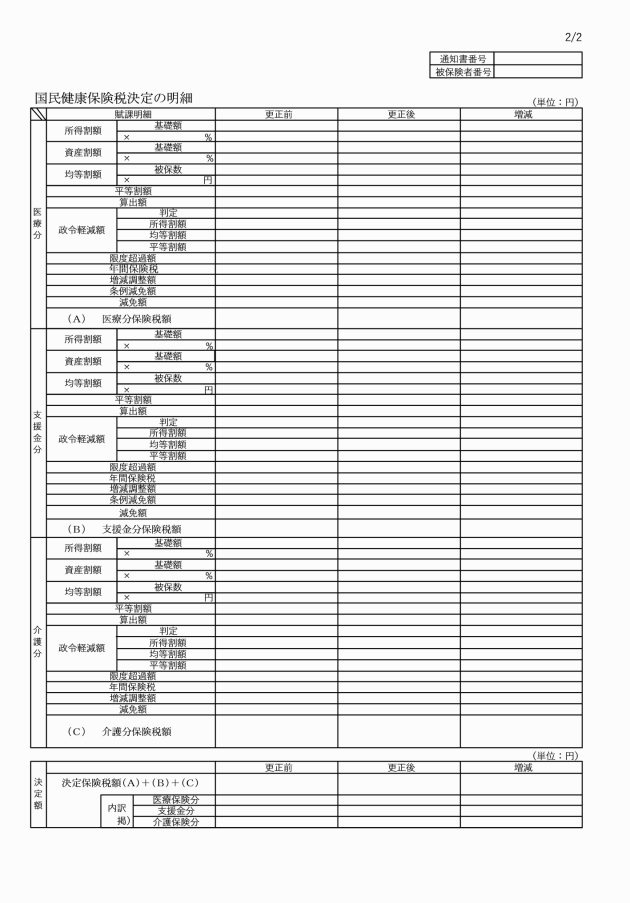

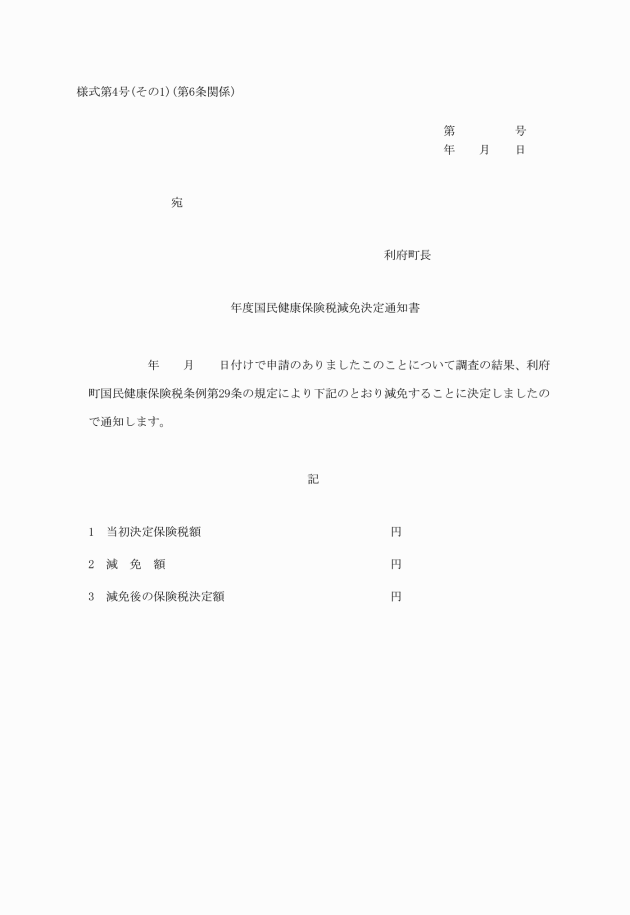

(平14規則38・旧様式第4号(その1)繰下・一部改正、平18規則7・一部改正、平20規則17・旧様式第5号(その1)繰上・一部改正、平29規則4・一部改正)

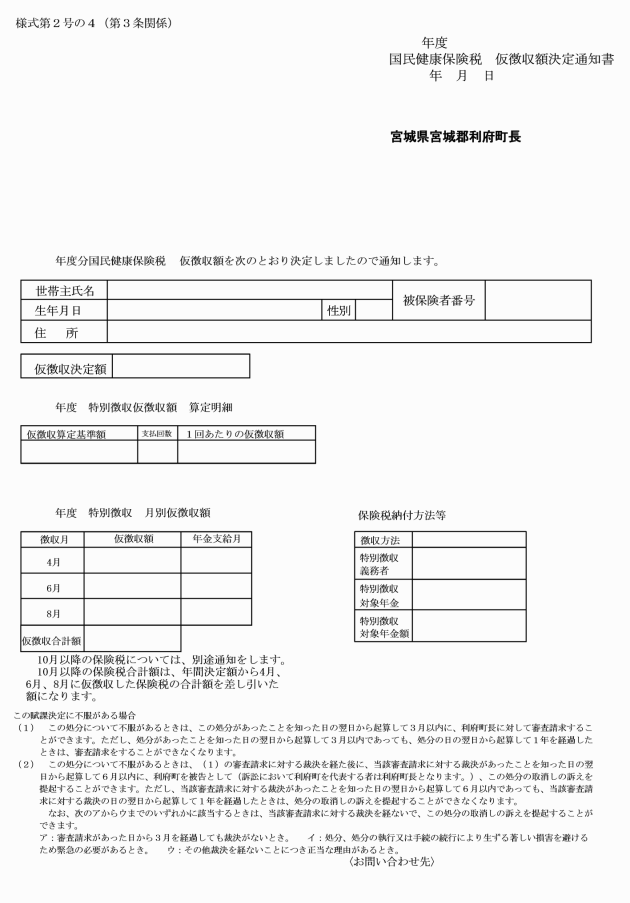

(平28規則8・全改)

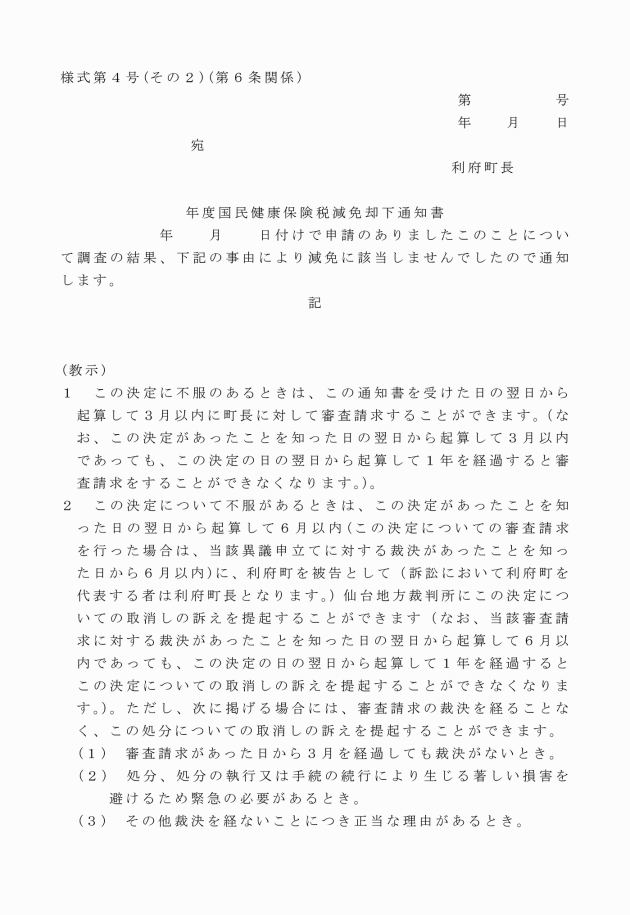

(平14規則38・旧様式第5号繰下・一部改正、平18規則7・一部改正、平20規則17・旧様式第6号繰上・一部改正、平29規則4・令3規則37・一部改正)