利府町郷土資料館展示

利府町郷土資料館

豊かな学び ~見て・触れて・感じて~

大貝窯跡の復元模型、町指定文化財などを展示し、利府町の歴史をわかりやすく、楽しく学ぶことができます

常設展示案内

利府町郷土資料館では町で出土した貴重な資料を常設展示しています。

※赤字標記の物は、町指定文化財です。

朝顔形埴輪(あさがおがたはにわ)

場所:郷楽遺跡(ごうらくいせき)

古墳時代(6世紀)の円墳からほぼ完全な形で見つかった埴輪です。朝顔に形が似ていることから名前が付けられています。町指定文化財に指定されています。

赤彩(せきさい)された土師器(はじき)

場所:八幡崎B遺跡(はちまんざきBいせき)

八幡崎B遺跡では、古墳時代の土器がたくさん見つかりました。中には赤彩された土師器もありました。祭祀に係る集落跡であったと思われます。

勾玉(まがたま)・管玉(くだたま)

場所:菅谷横穴墓(すがやよこあなぼ)

7世紀初め頃に造られた横穴墓(お墓)から見つかった装飾品です。

メノウや碧玉(へきぎょく)という石が使われています。横穴墓の総数は100基以上あるといわれています。

須恵器(すえき)

場所:菅谷横穴墓(すがやよこあなぼ)

7世紀初め頃に造られた横穴墓(お墓)の中から多数の土器(須恵器・土師器)や鉄製品が見つかりました。中には関東地方や東海地方で製作された土器も含まれていました。

直刀(ちょくとう)ほか鉄製品一式(てつせいひんいっしき)

場所:川袋古墳群(かわぶくろこふんぐん)

調査の結果、直刀などの鉄製品がまとまって見つかりました。鉄製品がまとまって古墳から見つかった例は県内でも少なく、大変貴重であることから町指定文化財に指定されています。

※川袋古墳群は7世紀に造られた円墳です。

円面硯(えんめんけん)

場所:硯沢窯跡(すずりさわかまあと)

奈良時代(8世紀)の須恵器窯跡が見つかり、中からは須恵器が多数出土しました。中には「円面硯」という硯も含まれており、ほぼ完前な状態で出土しています。

「宮城郡(みやぎぐん)」と刻(きざ)まれた須恵器(すえき)

場所:硯沢窯跡(すずりさわかまあと)

硯沢窯跡から出土した須恵器の中には「宮城郡」と当時の郡名が刻まれた須恵器も含まれていました。「宮城郡」を示す資料としては最古の資料です。

軒丸瓦(のきまるがわら)

場所:大貝窯跡(おおがいかまあと)

平安時代(今から約1200年前)の窯跡で造られた屋根瓦です。葉山団地造成工事に伴う発掘調査によって見つかりました。町指定文化財に指定されています。

羽口(はぐち)

場所:大貝窯跡(おおがいかまあと)

大貝窯跡から中世(鎌倉~室町時代)の大規模な製鉄に係る遺構が見つかりました。付近からは製鉄を行なった際に使われた羽口(風を送るための装置)や鉄くずがたくさん見つかりました。

瓦窯跡復元模型(かわらかまあとふくげんもけい)

場所:大貝窯跡(おおがいかまあと)

葉山団地造成工事に伴う発掘調査によって、平安時代(今から約1200年前) の瓦を製作した窯跡が多数見つかりました。製作された瓦は古代陸奥国政庁である「多賀城」などに運ばれて使用されました。

※見つかった窯跡を原寸大に復元し、郷土資料館において常設展示しています。

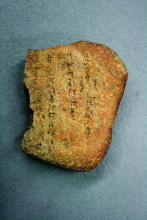

写経石(しゃきょうせき)

場所:菅谷横穴墓(すがやよこあなぼ)

13世紀、菅谷横穴墓(古墳時代)の一部が信仰の場所として再利用されました。中からは石にお経が墨書きされた「写経石」が見つかっています。

近世瓦(きんせがわら)

場所:大沢窯跡(おおさわかまあと)

17世紀の瓦捨場から、「太田市兵衛」と刻印された瓦が見つかりました。瑞厳寺においても同様の瓦が見つかっており、利府から運ばれたものと思われます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 生涯学習課 文化振興・リフノス係

〒981-0112

宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2197 ファックス番号:022-767-2108

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年06月19日